ご遺族が法的な手続きを行なう時には、申請する人の住民票や印鑑証明書、故人の戸籍謄本、除籍謄本などを添えて提出しなければならないケースがたくさんあります。

どんな手続きに、どんなものがどのくらい必要か、あらかじめ調べておいて、手続きに必要な枚数を一度に発行してもらうようにしましょう。

法定相続情報証明制度とは

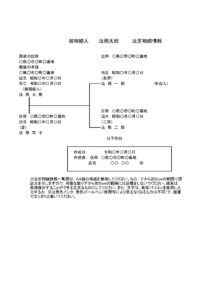

法定相続情報証明制度とは亡くなった人の法定相続人は誰で、それぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。

相続情報を証明するために、戸籍謄本等の大量の書類が必要でしたが、この制度によって簡単に証明できるようになりました。

法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれます。

何通でも無料で交付される事がポイントですね。

制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。対応していない金融機関もありますが、その場合は従来通りの方法で法定相続情報を証明しなければなりません。

詳しくは法務局HPでご確認ください。

※法定相続情報一覧図に記載する被相続人との続柄については、戸籍に記載される続柄のほか申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。

ただし続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので,ご留意ください。

また遺族からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

この記事へのコメントはありません。