よく似た言葉に「相続の放棄」がありますが、これは「遺留分の放棄」です。

遺留分は相続人が守られる相続財産ですが、それを放棄するという事です。

相続において未然にトラブルを防ぐという意味合いがあります。

遺留分の放棄

被相続人は、相続が開始する前に、あらかじめ相続人に相続を放棄することを約束させることはできません。

ですから、そのような契約(念書含む)を結んだとしてもそれは無効となります。

それに反して、相続人の事前の「遺留分の放棄」は認められており、必ず家庭裁判所の許可が必要です。

ただ遺留分放棄は相続人として確保されている一定の相続分の放棄であり、相続人の地位を放棄したわけではありません。

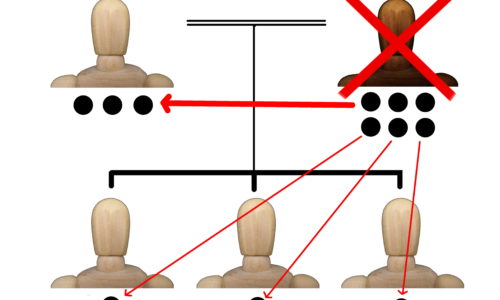

また、相続人の誰かが遺留分を放棄したからといって、他の相続人の遺留分は増えません。

家庭裁判所の許可が得られれば、被相続人は遺言書で、その相続人の遺留分を含む全財産を自由に処分できます。

遺留分の事前放棄の手続き

遺留分の事前放棄は、家庭裁判所に申し立て許可を得る必要があります。

必要となる書類は、

- 申立書

- 申立人の戸籍謄本

- 被相続人の戸籍謄本

などが必要であり、場合によっては追加書類の提出を言われることもあります。

認められれば「遺留分放棄証明書」を受け取る事ができます。

終活で遺言書を作成する場合は、遺留分放棄証明書の許可番号を遺言書に記載し、遺言書を作成しましょう。

あくまでも遺留分の放棄は、相続する本人の意思が必要で、勝手にすることはできません。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P55>

この記事へのコメントはありません。