「葬祭費」も「埋葬料」も遺族が請求してもらえる制度ですが、どちらを請求すれば良いでしょうか?

これはどちらというより、お持ちの健康保険の種類によって決まります。

葬祭費(国民健康保険)

申請は市区町村役場の国民健康保険課、または後期高齢医療課で行ないます。

市区町村によって「葬祭費」「埋葬料」「葬祭の給付」など呼び方が異なり、給付額も変わります。

※後期高齢者医療制度の加入者も同じです。

※「国民健康保険制度」は、会社の保険(健康保険)に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療制度です。

つまり自営業の方や、会社を退職し健康保険を任意継続せずに脱退した方などが加入しています。国民健康保険は各市町村(平成30年より都道府県)が運営しています。

それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療制度です。

埋葬料(健康保険)

葬儀を行なった家族や親族に一律5万円が支給されます。

勤務先の健康保険組合や勤務先を管轄する年金事務所に申請します。

家族以外の人が葬儀を行なった場合には5万円を上限とした実費が支給されます。

埋葬料の手続きは、勤務先の会社が代行するという場合もありますので確認をとりましょう。

※ここでの健康保険は、雇われているサラリーマンや公務員が加入する保険です。

健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって主に次の3種類があります。

・組合健保……企業が単独、あるいは共同して設立して保険者となります。主な被保険者(加入者)は大・中規模企業のサラリーマンとその扶養者です。

・協会けんぽ……組合健保を設立しない企業のサラリーマンを対象とした健康保険で、主な被保険者は中小企業のサラリーマンとその扶養者です。全国健康保険協会は船員とその扶養者が対象の「船員保険」も運営しています。

・各種共済組合……大きく分けると国家公務員とその扶養者が対象の「国家公務員共済組合」、地方公務員とその扶養者が対象の「地方公務員共済組合」、および私立学校の職員とその扶養者が対象の「私立学校教職員共済」があります。

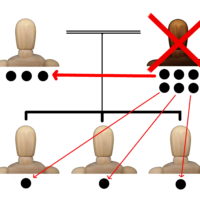

業務上の死亡の場合

業務上の死亡の場合、両方の給付は受けられません。

業務上災害で死亡した場合、労働保険から「葬祭料」が支払われます。

通勤災害で死亡した場合は「葬祭給付」が支払われます。

これらは労働基準監督署に申請しますが、この場合は健康保険からは支給されません。

また、金額も遺族の条件などによって変わります。

<葬儀あとのガイドブック抜粋…P32>

この記事へのコメントはありません。